SUSTAINABLE 22

自然の木々が子どもたちの成長に寄り添う—BOTANISTの積み木と松下工芸

2025.04.30

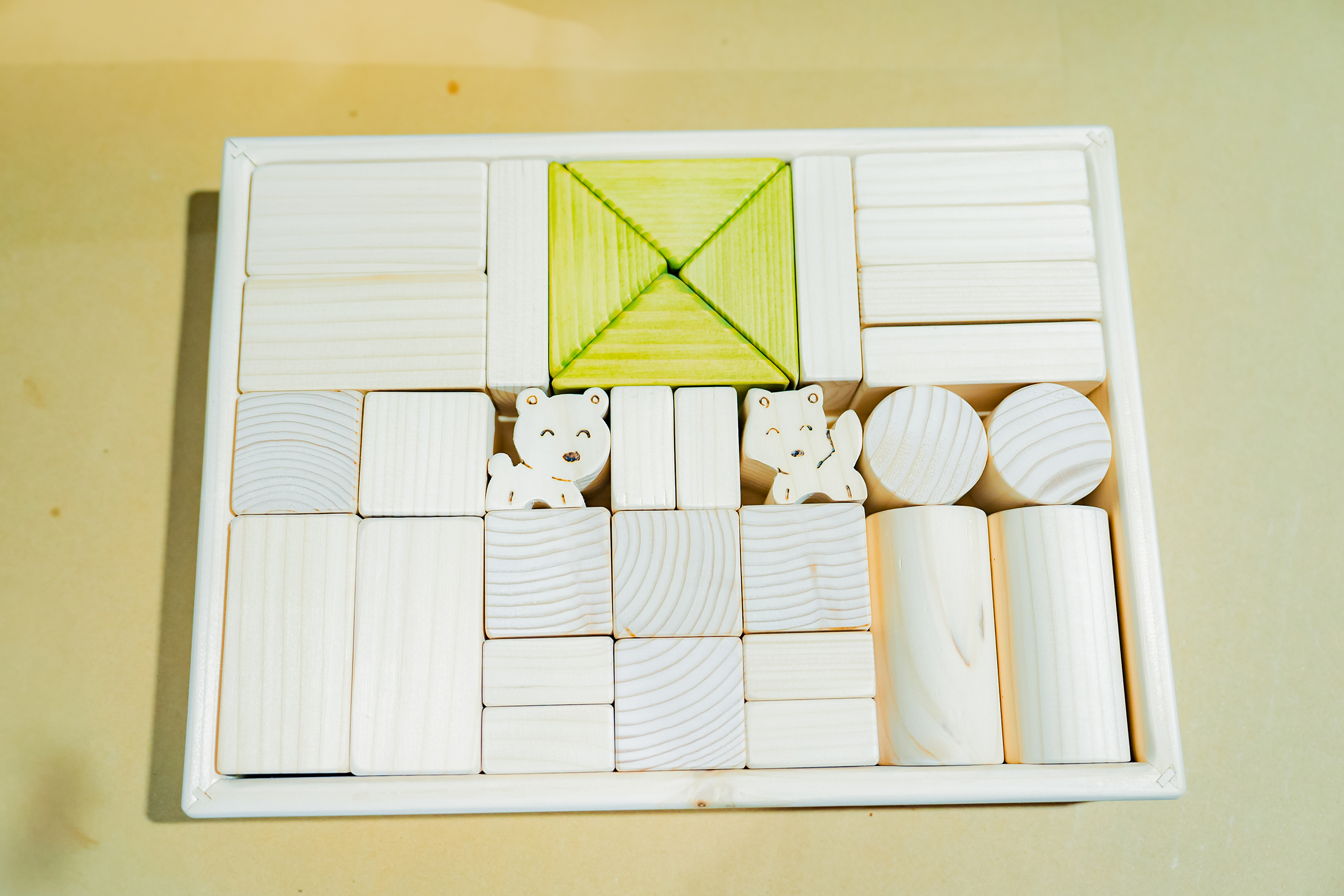

2021年より北海道・美幌町(びほろちょう)で始まったBOTANISTの森づくり。地元自治体に加え、森林保全団体more treesと協働して植樹などの活動をおこなってきました。子どもたちに植物や木々をもっと身近に感じてもらいたい---そんな想いから、このたびBOTANISTのシャンプー&トリートメントの重要な成分の源である北海道の白樺でおもちゃの積み木を作りました。製造にご協力いただいた美幌町の松下工芸さんにお話をうかがいます。

【子どもたちに木のおもちゃを贈る】

『木育』とは、2004年に北海道庁から提案された「木育プロジェクト」を発端に、全国に広がっている取り組みです。子どもをはじめとするすべての人が「木とふれあい、木に学び、木と生きる」ことを目指し、さまざまな事業が実施されています。

美幌町では『木づかい事業』として、町の木材を使った製品を1歳になった赤ちゃんにプレゼントしています。そのおもちゃを製作しているのが、美幌町に工場を構えている松下工芸の松下敏夫さん。木材を轆轤(ろくろ)や旋盤で挽いて作る挽物木地や木工クラフト製品を、30年以上にわたってこの地で作り続けています。かつてはお椀や茶筒などが主要な製品でしたが、現在は『木育』関係のお仕事も多いのだそう。

「美幌産のトドマツを使ったおもちゃ製品を作っているんですけど、すごく柔らかい木材なので、手触りがいいのがけっこう評判です。子どもがかじっても大丈夫です」

この事業のために、積み木セットをはじめ木の車やお椀、スプーンセットなど、よく手に馴染みそうな魅力的な品々が作られています。これらはすべてFSC認証※1を受けています。松下工芸さんは製造業者としてCoC認証※2を受け、FSC認証製品を作ることができるのです。

※1 FSC認証とは、1993年にカナダで創設された国際的なNGO、森林管理協議会(Forest Stewardshio Council)が運営する国際的な認証制度。森林が適切に管理されているか、またそこから産出された木材が適切に加工・流通されているかを審査・認証することで、持続可能な森林の利用と保護を図っています。

※2 森林認証プログラムには、FM認証とCoC認証があります。 FM認証は森林管理(FM:Forest Management)を認証するものであり、CoC認証は、FM認証された森林からの木材・木材製品の製造・加工流通過程(CoC:Chain of Custody)を認証するものです。両方が取得されているものにFSC認証が与えられます。

【木工に魅せられて】

今日まで時代の変化にあわせてさまざまな木の製品を手掛けてきた松下さん。現在はどのようなお仕事が中心になっているのか尋ねると、「今は何でも屋ですね」と笑います。

「かれこれ35年ぐらい前、30歳ぐらいの時に独立して工場をやりはじめました。元は木地屋っていって、轆轤を回して丸物を作るのが本業みたいな形で始めたんです。丸物っていうのは、要するにお椀だとか茶筒だとかそういった丸いもの。ドアの取っ手だとか、以前はいろんなものに木が使われていました。ただ、北海道ではなかなか丸物だけでは食べていけないということもあって、徐々に他の仕事も同時にやって今まで来ているという状態です。旋盤というぼっこ(北海道の方言で短い棒を指す)状のものを作る機械を使う仕事などもあります。」

そんな松下さんですが、日本を代表する江戸独楽の職人として知られる広井政昭さんに師事されたというので、もともとおもちゃとは縁が深かったようです。

「木工を好きになって、なんとなくできそうな気がして始めたんですが、実際にやってみるとやっぱりなかなか難しい。で、3年後ぐらいかな、これはダメだということで、広井政昭さんっていう江戸独楽の職人さんが本州から隣町に来ているところに行って、なんとか教えてくれと頼み込んだんです。それで、外弟子みたいな形で基礎技術を習うことになったんですよ。独楽を作るのもお椀を作るのも同じ技術なので、そこらへんを教えていただきました」

実際の製造作業は、多くの場合、依頼主の要望を聞き、実際に作りながら完成に近づけていきます。

「設計図を引くことは滅多にないです。頭の中で考えて、ひとつひとつをサンプルとして作ってみて、あ、ここはこういうふうにしたほうがいいよね、ってだんだん進めていくうちに完成させます。デザイン、価格、相手さんの要望等をいろいろ話しながら決めていくことになります」

松下さんが木材の加工に取りかかる前に、製材と乾燥の工程が必要です。さらに木が育つまでの時間を考えると、ひとつの製品が生まれるまでにそれは長い時間がかかっていることになります。

「山にある丸太の木材を持ってきてから製材して、乾燥して使えるまでには、早いもので約半年ぐらい。長いものになってくると2〜3年越しになります。木材ってそのまま持ってくると生木の状態なんです。認証材は半乾燥の状態ですね。湿っているし、水分量があるので、それをある程度の形にしておいて、乾燥期間を置くんです。60か70度の熱で3日間殺菌して、そのまま乾かします。旭川の工場から完全乾燥の木材を仕入れる場合もあります」

【木の良さを次世代に伝える】

過去数十年にわたって木々が伐採されていった結果、北海道の森林から生物多様性が失われてゆくのを目の当たりにしてきた松下さん。今から苗木を植えて木材として利用できるようになるまで最低でも50〜60年、広葉樹の場合は100年以上かかるといいます。

「自然があるって言われている北海道でさえ、やっぱり20年前と比べれば大きく違うし、うちらが小さい時と比べればもっと違う。どうしても産業化の中でどんどん木を切って倒して売って金に変えた。で、その後にカラマツを植えて、それを繰り返してきた。けれども山の生態系としては、もっと白樺などの広葉樹が増えて混交林の森になっていくと良いと思うんですよね」

難しい問題は多いけれど、木材産業のためにできることはやっていきたい。そうして作られた品々には、子どもたちが木に触れることでその魅力を体感してほしいという願いが込められているのです。

「自然からできてくるものの良さっていうのを子どもたちが体感的にわかってくれると、大人になっても木の器を使ってくれたり、そういう接し方に繋がっていくのかなと。希望としては、子どもたちには小さい時から木材に接して、日常的に使ってもらいたい。いちばん身近にあるのが木のお椀だったりすると、大人になって、例えばプラスチックのものを使った時に大きく違うことがわかるんですよね。木製品のほうが口当たりがいいとか、温かいものを温かいままに、冷たいものを冷たいままにある程度維持できるとか、そういうことを体感していくので。大人になった時にもやっぱり木っていいんだよねっていう感覚をそのまま自然に受け入れるようになるんじゃないかな」

植物の力を引き出し、次の世代に手渡すこと。

それはBOTANISTがずっと大切にしてきた考えのひとつでもあります。このたび積み木を作るにあたって選んだ素材は、BOTANISTの森でも植樹している広葉樹の白樺です。軽くやわらかな白樺の木材は、古くより家具やおもちゃに使われてきました。美しい木目を活かしたシンプルな積み木は、遊びながら創造性や空間認知能力を伸ばすことができるおもちゃとして、時代を超えて愛されています。暮らしの中で天然素材に触れることで、子どもたちの毎日が楽しく、未来がより豊かになることを願って。

執筆:塚原 麦

編集:新井絵美

撮影:平山智士

SNSキャンペーン

BOTANISTオリジナルの白樺の積み木とボタニカルベビーソープフォーム、ボタニカルベビーミルクローションの3点をセットで10名様にプレゼントするSNSキャンペーンを開催します。

応募期間は4月30日(月)から2025年5月11日(日)です。

応募方法など詳細は、BOTANIST Baby公式のInstagramアカウントのキャンペーン投稿をご確認ください。

BOTANIST Baby公式 Instagramアカウントはこちら