PEOPLE 29

「やさしくない“ナチュラル”があっていい」まずは自分だけの心地よさを知るところから

2025.03.17

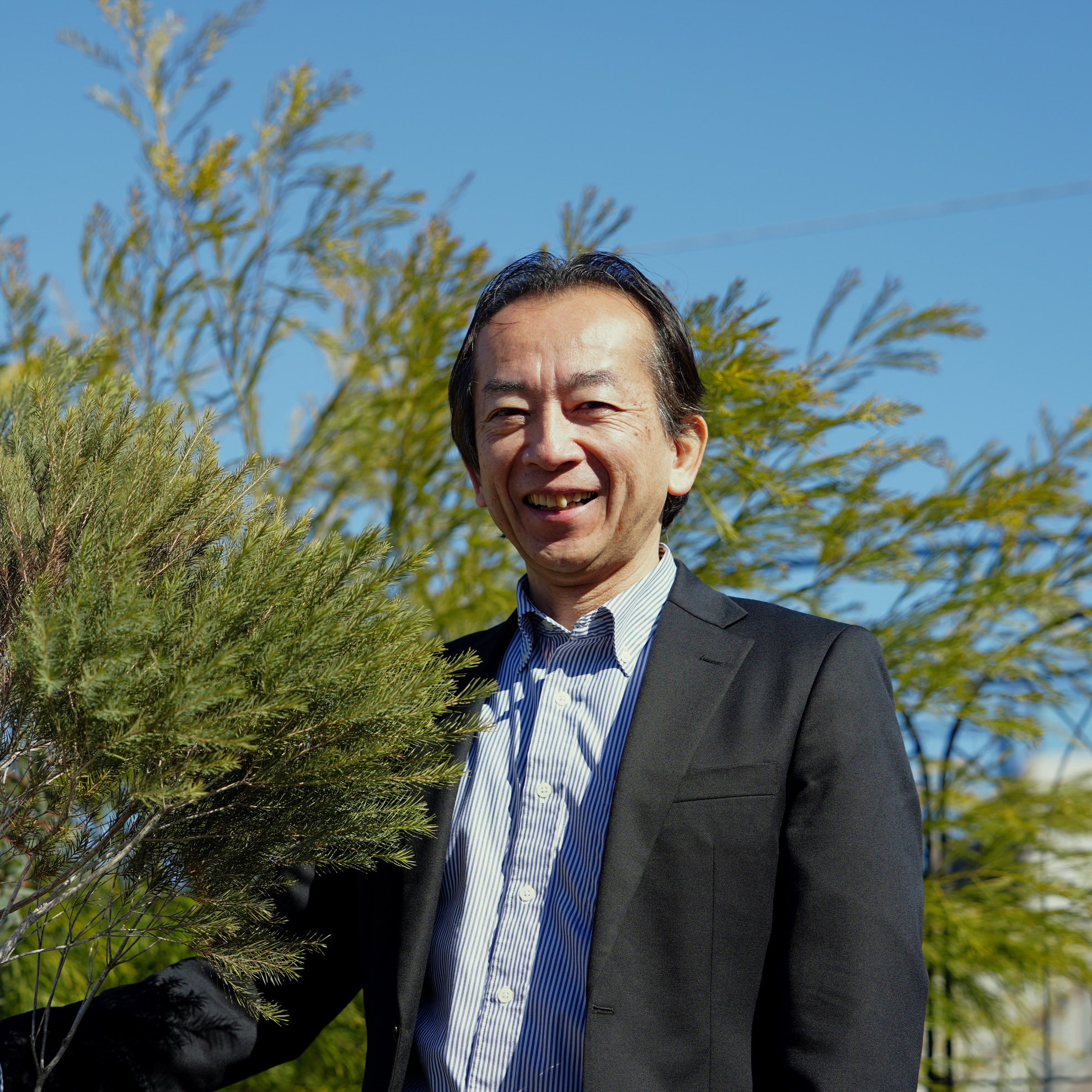

「BOTANIST」は10周年を迎え、「答えはきっと自然の中にある。」という新たなメッセージを掲げました。どんな環境でも力強く芽吹く植物のように自分らしくナチュラルに生きる方々の考え方に迫ります。

できることなら日々ナチュラルに、自然体で生きていきたい。そう思うことはあっても、結局のところ自分にとってのナチュラルとはいったい何なのか、イマイチよくわからない。

そんな思いを胸に、今回はフローリストの越智康貴(おちやすたか)さんのもとを訪ねました。表参道ヒルズの「DILIGENCE PARLOUR(ディリジェンス・パーラー)」をはじめとしたショップの経営や、イベントや広告などでフラワーアレンジメントを手がけるほか、文章や写真など多方面で活躍しています。

幼い頃から、コントロールの利かない衝動をいくつも内に抱えてきたという越智さん。花と出会い、働くことを通して変容してきた彼のこれまでの軌跡を通して、自分らしい“ナチュラル”を見つけ出すヒントを探ります。

目次

自分の選択ではなく、「流れに乗ってきた」という感覚

よく晴れた、とある冬の朝。明治神宮前駅から、表参道を通って5分ほど歩いたところに、やわらかな自然光が差し込むガラス張りの建物が見えてきました。

伺ったのは、越智さんが2024年に立ち上げた2店舗目のショップ「omnibus DILIGENCE PARLOUR(オムニバス・ディリジェンス・パーラー)」。“さまざまな物語が混ざり合う短編集”をイメージした店内には、花や観葉植物に加え、アンティークの花瓶やアパレル、雑貨たちが並びます。

「おはようございます。よろしくお願いします」

よく通る声で出迎えてくださった越智さんは、すらりと背が高く、その佇まいとまっすぐな眼差しが印象的な方。静かな緊張感がほんのりと漂うなか、インタビューが始まりました。

越智さんのフローリスト人生のはじまりは、百貨店の花屋でのアルバイトから。

文化服装学院に通っていた当時、アルバイト先であるチョコレートショップが、フラワーデザイナーとのコラボレーションをしていたことをきっかけに、花の仕事に興味を持つようになったのだそう。それから百貨店の花屋でアルバイトをはじめ、一年ほどで独立してフローリストの道を歩み始めました。

「服飾の学生時代から、大きいピースよりも自分の目で全体を捉えられるサイズ感のものをつくるのが得意でした。その点、花は自分の手で束ねられる大きさ、かつ持ったときにしっくりとくる感覚もあったので、この仕事は自分に向いていると思ったんです」

それにしても、たった一年で独立する、という決断はなかなか難しいことのように思えます。「この道で生きていく」という自信はどこから湧いてきたのか。聞いてみると、少し意外な答えが返ってきました。

「自分自身がその選択をしたというよりも、これまでの人生で起こったバラバラの出来事が、あるタイミングで偶然の符合のように重なり、たまたま続けてこられたという感じなんですよ。

とくに花においては、なんとなく始めてみたら、次のステップに進むきっかけが自然と訪れたり、必要なときに必要な花がちゃんと見つかったりして。だから独立したのも、お店をつくったのも、自分に自信があるかどうかは関係なく、ただこれまでの僕の過ごしてきた時間がそうさせている、という感覚なんですよね」

「自分がなろうと思ってなったわけではない」。そんな越智さんにとって、「フローリスト」や「経営者」といった肩書きは、とくべつ意味を成さないのかもしれません。そしてそれは、今越智さんが取り組んでいるほかの分野においても。

「僕は基本的に枠組みがすごく嫌いなんです。わかりやすいので、フローリストとして活動していますが、扱うマテリアルは文章、写真、絵、占いなどさまざま。これらも人に勧められて、きっかけが訪れるたびに流れに乗ってきただけなんですよね。結局、自分の意思で始めたのは花くらいかな。だから僕としては、それぞれの境界線をなるべく曖昧にした状態で活動していたいんです」

やり場のない衝動を、創造力に変えて

何者であるかを自ら規定せず、漂うように生きる越智さん。どこか掴みどころのない彼の在り方やクリエイティブの根底には、子どもの頃から抱えてきたいくつもの衝動があるといいます。

「小さい頃から“怒り”や“闘争心”が常に自分の中にあって、それを上手くコントロールできずにいました。特定の人やものに怒っているわけではなく、ぱんぱんに膨らんだやり場のないエネルギーが、怒りとして表出している状態。それが僕にとっては自然だったけれど、時に誰かにぶつけてしまうこともあったりして。だから、人と働くのがずっと苦痛だったし、やむをえず会社を立ち上げて組織化してからも、最初の2~3年は感情のコントロールがきかなくて大変でしたね」

ベースにある“怒り”に加え、オリジナリティのあるものを生み出す“喜び”、ルールや枠組みを覆したり破壊したりするための“洞察”、そして人とわかり合いたい承認欲や寂しさなど、さまざまな要素がからだの中で目まぐるしく入れ替わっている状態。

それは越智さん曰く、「信号機が不規則に点滅する交差点の真ん中にぽつんと立っているような感覚」だったのだそう。

どこに進めばいいのかわからない。そんな心理的に迷子状態であっても、何かつくらなければならないという衝動や怒りは止まらない。30代を迎えた頃、越智さんはそれらの衝動を花以外のマテリアルを通して創造的に発揮できないかと考え始めます。

「外向きには一応、正統派とも言える小売業をやりながら、実際にはパーソナリティが感じられるさまざまな創造的活動をしている——そんな人間が、ひとりくらいいてもいいんじゃないかなって。『フローリストだからこうあるべき』ではなく、自分にとってどういう状態が心地良いのか、どんな人間でありたいのかにフォーカスし、それが最終的に職業や生き方そのものになればいいと思ったんですよね」

そこで越智さんが見出した必殺技は、「たゆたうこと」でした。

「たまたま出会ったもののなかに、何か自分の人生発展的な可能性を感じたら、ゆらゆらと流れていってみる。そうして手にした写真や文章、絵というマテリアルが、行き場のない衝動やエネルギーの逃がし場所になっているという感覚です」

花を束ねるときは、依頼してくれた人と、その先の贈る相手を思い浮かべながら、慈愛の心を込めてつくる。一方で、テキストを執筆するときは、怒りや衝動に正直に、できるだけ本当のことを書く。

「何事も、自分が納得できるポイントまで完成度を高めたいという気持ちがあるせいで、ついプログレッシブに取り組んでしまうんです」と越智さん。そうして、さまざまなマテリアルを通じて自己表現することで、内なる衝動を上手く飼いならすことができるようになってきたといいます。

それと同時に、一緒に働くメンバーそれぞれにも、バラバラの衝動があることを知り、越智さんの中で「組織」というものに対する心理的な変容があったのだそう。

「みんながバラバラの衝動を抱えながらも、花を通じて連帯している状態そのものが、愛おしく思えるようになってきました。同じ組織で働くみんなの幸せを願っているし、そういう博愛的な自分に気づけたのも良かったなって。花と出会い、そこから生まれた労働や人とのコミュニケーションを通して、自分自身がどんどん変わっていくことが、すごく興味深いです」

お気に入りの花瓶に、花を1種類だけ

フローリストの仕事を始めてよかったことのひとつに、「花そのものを好きになれたこと」と答えてくれた越智さん。

今でも、長期旅行のとき以外は、常に家の中に花がある状態を保っているのだとか。部屋の花が枯れそうだと気づいたら、慌てて近所のスーパーに買いに行くこともあるといいます。

「シンプルに、家の中に花があると可愛いじゃないですか。うちでは基本的に、猫ちゃんが出入りしないスペースにはすべて花を置いています。洗面台の鏡の前にも飾っていますが、自分が映ったときに花があるだけで画力が補われるというか(笑)。何もないと、ただおじさんが現れた!ってなっちゃいますから」

冗談混じりに、はははと笑う越智さん。これからお花を取り入れたいと思う方におすすめの、ファーストアクションを教えてくれました。

「まずは、可愛い花瓶を買うこと。僕、中学生のときにギターを弾いてみたくて、上手な友達に『どんなギターを買ったらいい?』って聞いたんです。するとちょっと考えたあとに、『見た目が気に入ったやつがいいよ』って。そうしたら練習したくなるからと言われて、なるほどなあと。実際、ビジュアルが好きなものってすぐに使いたくなりますから」

お花の選び方についても、こんなアドバイスが。

「最初のうちは、ひとつの花瓶に1種類の花だけ生けるのがおすすめです。人って花束をもらったときに『お花をもらった』とは思っても、そこに何の花が入っていたかはいまいち覚えていないものなんですよね。たとえばそれがチューリップだけの花束だったら、どんなチューリップで、どのくらい咲いていたのか、より記憶に残りやすいのかなと。本数は1本でも5本でもいいと思います」

BOTANISTで「似合う自分」に変わっていく

「毎日のコーヒーやシャンプーと同じく、花も生活の一部」と話す越智さん。

今回のインタビューにあたって、『BOTANIST』のスムースタイプのシャンプーとトリートメント、そしてヘアオイルを使ってもらいましたが、“自分の質感を変えるもの”という点であらためて共通点を感じたそう。

「今朝『BOTANIST』を使ってみたら、自分が想像している以上にさらさら、きらきらになってしまって、ちょっと気恥ずかしかったんです(笑)。どちらかというと、ふだんの僕よりも若くてフレッシュな質感。でも、きっと使いつづけていくうちに、自分自身の人間像もその質感にマッチしていくのかもしれないなって。それは花も同じで、好きな花を飾り続けるうちにそれに似合う自分になっていくんじゃないかなと思うんですよね」

シャンプーも花も、「自分には似合わない」なんて躊躇わずに、好きだと思えたなら少しだけ勇気を出して取り入れてみる。それが、なりたい自分に近づくための一歩なのかもしれません。

“自分だけの心地良さ”を知るところから

「僕、基本的にぐちゃぐちゃなんです。全部」

「言ってること、ぐちゃぐちゃですよね」

インタビュー中、何度もこう言いながら、伝わるようにと言葉を尽くしてくださる姿が印象的だった越智さん。そんな彼は、自分の思う“ナチュラルな人”をこう表現します。

「僕の解釈では、自分にとっての心地良さや安心できる状態を受け入れて、上手く付き合っていける人のことだと思うんです。その心地良さや安心というのは、物を所有することだったり、勉強をして知的好奇心を満たすことだったり、誰かをケアすることだったり、人によってバラバラですよね。

僕の場合、それを一番感じるのが、怒りや創造性が十分に発揮されている状態なんだと思います。ナチュラルという言葉からは、やさしい手触りのものを想起しがちですが、心地良さがバラバラである以上、そうではない形があってもいいじゃないですか。それを自分自身が認めてあげることも大事じゃないかなって」

常に働いているのが心地良い人もいれば、空腹の状態が一番安心する人もいる。人の数だけ答えがあり、どれもがその人にとっての“自然体”なのだろう。そう考えると、「自分はナチュラルに生きられていない……」と悩む必要は、誰にもないのかもしれません。

そこでまずは、「自分にとっての心地良さが何かを理解するところから始めてほしい」と越智さん。

「完璧じゃなくていいし、変わってもいいから、自分で自分をカウンセリングしながら今の安心領域を理解する。それがナチュラルに生きていくための一歩だと思います」

そして、「時にはブレる自分がいてもいい」と越智さんは続けます。

「僕なんてブレまくりですからね(笑)。ブレないとか、常に自然体でいるとか、たしかに耳障りはいいけれどじつはすごく固定的な概念で、その枠にはまれない自分に苦しくなってしまう人も多いと思うんです。

心地良さをめざしていく過程では、揺らぎや衝突も起こるかもしれない。でも、それを恐れずに、湧き起こるさまざまな未分化の感情を、自分の引き出しに大切にしまっていくことが経験として大事なんじゃないかな」

誰かが決めた既存のナチュラル像にとらわれず、一人ひとりの在り方を肯定する越智さんの言葉からは、傷つきながら、ままならない自分と何度も何度も向き合ってきた軌跡が透けて見えるような気がしました。

instagram:@ochiyasutaka

撮影:岡田健

取材・執筆:むらやまあき

編集:野路学(株式会社ツドイ)